《毛詩》曰:“詩者,志之所之也”;南宋嚴羽《滄浪詩話》云:“詩者,吟詠性情也”。從古至今,“抒情”和“言志”一直是詩創作的兩個重要目的。

隨著年齡增長和閱歷增加,中年人的詩詞創作也愈發余韻悠長——比如專業選手蘇軾,四十四歲時被貶黃州,卻創作出《赤壁賦》《念奴嬌·赤壁懷古》《定風波·莫聽穿林打葉聲》等流傳后世的名篇。

在快手,也有眾多熱愛詩創作的人,致力于用詩記錄生活——特別是中年男人,他們記錄歲月變遷、人生變幻,以及那些在日常場景下難以言說的情懷與心氣,已然成為原創詩創作的一股重要力量。

如今,內容呈現的手段愈發新潮,詩這個古老愛好可能不再時髦,卻因短視頻平臺煥發了生機——聲畫結合、圖文并茂。

那么問題來了,為什么中年男人愛寫詩?他們都寫了哪些詩呢?

詩,作為情感容器

最初的詩創作,大抵來自胸中一點亟待抒發的情感,而自然風景與季節變換,則是最直接的情感來源。

快手平臺上的原創詩,無論體裁,都包含了大量對自然風物的吟詠——山川湖海、花鳥魚蟲,無不可入詩,從中亦可窺見中年男人對生活的細微觀察以及背后的細膩情感。

時令更迭與物候節律相輔相成,二十四節氣也是現成的詩日歷——春日萬物萌動、百花盛開,詩興大發;秋天萬物蕭索、風雨凄凄,感時傷逝;谷雨、夏至、芒種、大雪……只要有感而發,統統可以安排。

春夏秋冬、寒來暑往,自然界的變化帶給人類的感情是共通的,這些情緒又配合短視頻的畫面、朗誦和配樂,映襯著創作者當下的心境。

愛情與相思也是亙古不變的主題。

現年46歲的現代詩創作者胡順禮(@胡順禮抒情詩),從青年時代就常寫愛情詩,最早的讀者是其愛人。

他分享了和愛人在通訊不發達時的浪漫過往:“我剛開始處對象的時候,有一次突然有靈感了,但身上沒有紙。就把煙盒打開放那兒寫,寫完之后就是一首詩,到郵局給她郵過去。那時候寫詩大部分都是寫信吧。”

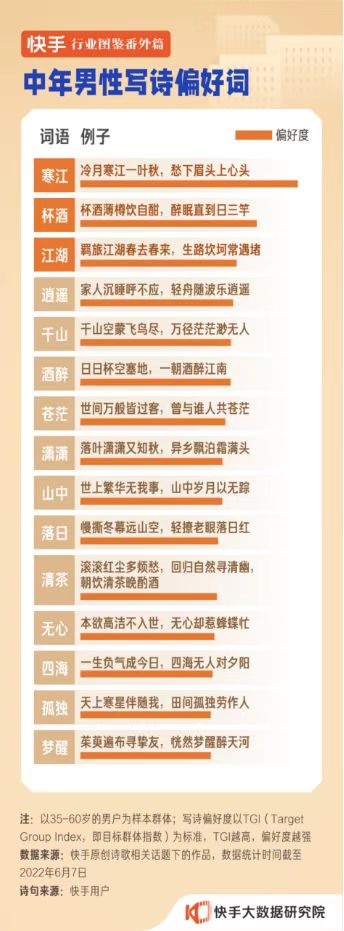

我們對快手原創詩相關話題下的作品做了簡單的脫敏分析,廣大中年男性詩創作的偏好用詞中,透著股歸隱山林或大隱于市的勁兒——“坎坷”“寒江”“蒼茫”“落日”“逍遙”……

除此,人世浮沉、懷古詠今、送別懷鄉,都能成為中年男人創作詩的情感動因。其中,最情難自抑的,可能源自下班后的一頓酒。

當然,也不乏緊跟時事的詩創作,比如通過一首《西江月》,表達對年輕人要“躺平”的不解。

盡管萬物可入詩,但在中年男人的創作中,鮮有鋼筋混凝土等“城市景觀”。現實太硬朗,而詩則像一個無所不包的容器,足夠柔和。

詩創作不拘于學識高低,但在技巧和意境上,仍有高下之分。

創作自由度最高、數量最多的“體裁”,可能是即興而作的打油詩。在快手,打油詩承載著很多創作者的即興表達,他們會在短視頻封面直接標注“打油詩”。

這些打油詩就像創作者的vlog,是記錄生活的一種方式,是獨樂樂,也是眾樂樂,有隨性也有機鋒。

比如快手用戶@~凡了哥~,他的工作、生活主要在遼寧農村,打油詩的創作主題幾乎涵蓋了所有日常見聞與工作感受——當日天氣、工作內容、是否順利、辛不辛苦,都濃縮在二十八字中。偶有艱難或不順,一首詩調侃過后,又是新的一天。

還有一些創作者更喜歡現代詩。

胡順禮的詩啟蒙源于一本詩集。1993年,他上初二。“同學有一本汪國真的詩集,我們那時候都借著翻閱、摘抄……覺得他的詩特別青春、向上、積極。”此后,他還受到同時代暢銷詩人席慕蓉的影響,創作里也會出現戴望舒詩的意象。

如果詩創作的路上也有打怪升級的話,對現代人來說比較難打的怪則是仿古詩的創作。

然而,不要低估廣大詩愛好者的能力和熱情。在快手,不乏不斷學習格律、提升創作能力的詩創作者——平仄只是入門,中華新韻、詞林正韻、平水韻等押韻規則亦得心應手,更有能力者,熱衷于限時作詩作詞。本為抒情創作,亦玩出了古風!

說了這么多中年男人寫詩,不妨也看看快手上的詩創作全貌:月、春風、山、花、雨、雪,都是詩創作中高頻出現的自然意象;非自然意象則在夢境與現實之間搖擺;“相思”勇奪情感類高頻詞斷層第一;時光的變換與流逝也是亙古不變的詩主角。

熱愛寫詩的,當然不止中年男人。

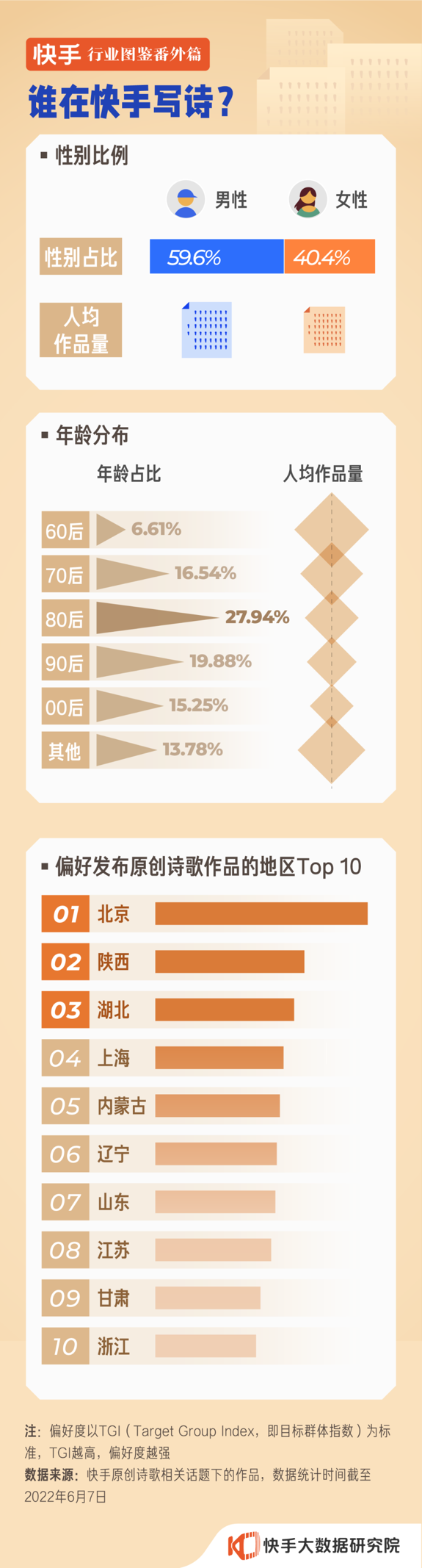

從快手上原創詩相關話題作品分析中可以看出,男性詩創作者占比六成,人均作品量約為女性的1.5倍。80后是快手原創詩的中堅力量,但60后在人均作品量上“一騎絕塵”。

地區分布上,北京用戶最愛發表原創詩,陜西、湖北的用戶分列二、三位。

幸甚至哉,歌以詠志

人到中年,對生活的起落多了坦然,開始更多地從日常中搜集暖光。

青年與中年的詩創作有什么不同?

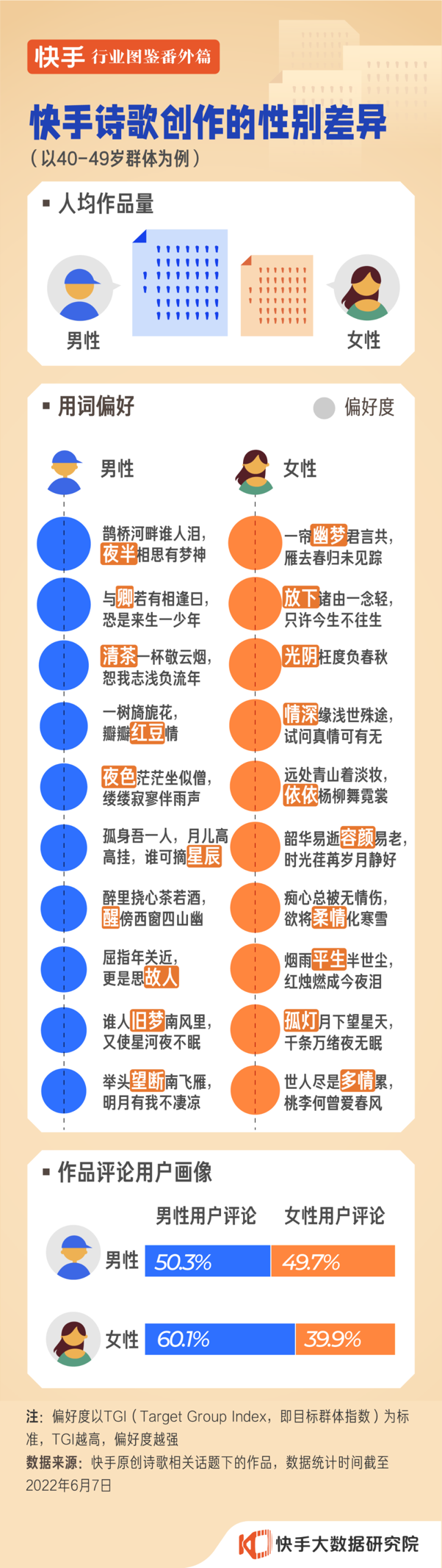

以快手男性詩創作者為例,40-49歲的人均作品量顯著高于20-29歲。20多歲的男人,正在“愛情”和“自我”間來來回回;40多歲的男人呢?則多了“故人”和“舊夢”。

中年人在寫詩領域“獨領風騷”不是沒有理由的。上世紀八九十年代,中國曾有一陣詩熱潮。

彼時,正是當下中年男人的青春時代——文學、詩還未被束之高閣,大批青年熱衷翻閱大部頭著作。如今短視頻平臺上的中年原創詩,或許就是當時“文史哲”熱的余溫。你以為他們創作詩只是附庸風雅,可他們對詩可能是真愛。

這種熱愛,如今甚至令人羞赧——“(別人)說你四十多歲了,還寫感情詩、愛情詩,就感覺有點好笑,感覺不是你這個年齡段應該寫的東西了。”胡順禮說。

但是對胡順禮來說,“(寫詩)是我生活的一部分,也是我的娛樂。有時候你寫完一首詩,(哪怕)特別小的,也感覺特別有成就感。”

和他抱有同樣情懷的人不在少數。身為女性的張翠英(@張翠英185)也經歷過那個年代,她自幼喜歡文學,高中畢業后因忙于生計無暇創作。2019年,她借由快手平臺開始詩創作,至今已有1000多個作品 。

由于短視頻平臺提供的便利,越來越多人拾起了年少時的文學夢想,給自己當年的熱愛一個交代。這群人通過詩在快手相遇,又合力將這個愛好擴展成群體記憶的文藝復興。

另一方面,快手也為普通人提供了一個個小詩壇,活躍的社交屬性,讓每位詩創作者都不再孤獨。這種正反饋,刺激著普通人文化基因里的詩興,大家持續記錄生活和心境,用詩的、或類似詩的方式。

詩創作與互動會對人產生正向激勵,即使面對困境和苦悶,亦能繼續樂觀生活。

快手用戶孫祥龍(@???龍行天下原創詩)生于1980年代,因腦梗造成右側肢體偏癱,曾有一段消沉歲月。后來他開始詩創作,通過語言把經歷和情緒表達出來,不僅釋放了壓力,也感染了眾多網友。

曾有一位粉絲,也是殘障人士,看到其詩作后得到很大鼓勵,后來兩人常通過私信交流。“因為他們(粉絲)比較支持我,我就對生活更加有信心了。同時我也會去幫助那些需要幫助的人。”孫祥龍說。

有時候,他也在詩里發發牢騷——“我有一首詩是關于友情的,我全身心付出了,然后他沒有什么回應……我沒直接跟他說過,只是作這首詩發布到快手上,我估計他能看到,看到之后也就能知道是怎么回事。”

難以言說的情緒,通過詩得以委婉表達,這么古典的溝通方式,也讓人變得可愛起來。

當然,有的負面情緒,中年人甚至不方便在詩里言說。

2019年起,張翠英開始在快手發布詩。談到詩內容時,她說“不喜歡寫一些生活辛苦方面的”。

刻意回避是有理由的——她曾因聽到一首唱世間辛苦的歌,回憶起自己艱辛的創業歷程,創作了一首慨嘆生活不易的詩。但大姐看了之后擔心她出了什么事,“我解釋自己真的沒事,大姐不相信,以為我在逞強,一下子就哭了。這之后就少寫(辛苦)了”。

在快手,詩創作者及作品、粉絲評論也有著性別差異。以40-49歲的群體為例,男性的人均作品量顯著高于女性,偏好用詞整體上更為清冷,而同年齡段女性的偏好用詞則更為柔和。

就像一段長跑。

中年男人已經過了精力最旺盛、最激情澎湃的時候,卻身處人生最需要耐力的時期——工作、應酬、帶娃、養老,他們在不同場所、不同角色間奔波忙碌,生活有了固定節奏乃至模式化的流程。

但在忙碌間隙,他們突然停了下來、拿出手機,或許看到了一處風景,或是突如其來的一點愜意,于是寫下了詩句。

他們分布在各個地方,在城市的縫隙中,在鄉村的泥土里,散播一點奢侈的詩意;而這些“詩意”們,又通過快手匯聚在一起,打開了更多可能。